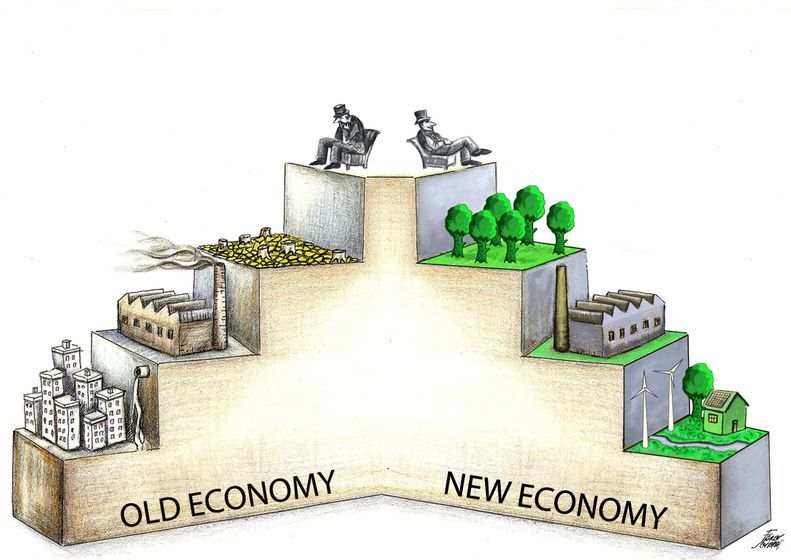

Il socialismo nazionale europeo è morto: ecco perchè

Se c’è un fantasma che si aggira per l’Italia, questo è il fantasma del riformismo.

Vi si aggira nel senso che aleggia e svolazza ma non si realizza mai, ovvero nel senso che tutti si dichiarano riformisti ma, alla prova dei fatti, nessuno fa le riforme.

Neppure la sinistra, che del riformismo ha fatto da qualche tempo una specie di parola magica.

Infatti, la recente sconfitta del centro-sinistra viene generalmente attribuita a un deficit di riformismo: un riformismo `mancato’ per i critici più severi, un riformismo `dall’alto’ per quelli più amichevoli.

Comunque un riformismo debole e contraddittorio, di cui va riconosciuto un certo impegno di buona amministrazione ma non si possono sottacere lo scarso coraggio e la subalternità ai vincoli del neoliberismo imperante.

- Il riformismo mancato del centro-sinistra italiano

- La crisi riformista dei centro-sinistra europei

- Il fallimento del socialismo e la vittoria del capitalismo

- La difficile attuazione di un governo riformista

- L’egemonia dei governi come risposta

- Cause e conseguenze dell’indebolimento identitario delle sinistre

Il riformismo mancato del centro-sinistra italiano

Il fatto è che tutte le volte che la sinistra italiana arriva a ricoprire responsabilità di governo finisce per mettere da parte le buone intenzioni e sacrificare il riformismo a politiche considerate più urgenti. Passa così immancabilmente a enfatizzare la sfida della modernizzazione e la priorità della normalizzazione del paese.

È una storia vecchia, questa, di cui i governi dell’Ulivo sono soltanto l’ultimo episodio. Basti pensare all’esperienza del compromesso storico, quando il Pci berlingueriano accettò la politica dei sacrifici in nome del risanamento e delle compatibilità economiche, o per altri versi all’esperienza del craxismo, quando il Psi si prestò a fare da puntello del regime democristiano in nome della governabilità.

Secondo un’interpretazione molto diffusa negli anni scorsi, e ancora oggi influente, questo riformismo mancato sarebbe da attribuire in fin dei conti a un’anomalia congenita della sinistra italiana, che, a differenza di quella degli altri paesi europei, non ha mai avuto una componente riformista maggioritaria.

In una sua versione indubbiamente suggestiva, proposta negli anni ottanta da Leonardo Paggi e dai suoi collaboratori, questa anomalia viene addirittura fatta risalire a una tradizione – una sorta di vizio – nazionale, che avrebbe sempre avuto nel trasformismo la sua tipica modalità di organizzazione del consenso e della lotta politica nonché di gestione del processo di modernizzazione socio-economica del paese (1).

Volendo, in questa chiave si potrebbero spiegare anche le vicende della seconda repubblica e i deficit di riformismo del governo dell’Ulivo e della sinistra post-comunista, ancora una volta all’inseguimento della modernizzazione, della normalizzazione, del risanamento.

E così avviene, di fatto, a giudicare dalle risposte che la sinistra maggioritaria sta dando alle sue attuali difficoltà. Non è un caso che l’unica prospettiva che questa è stata finora in grado di concepire sia nuovamente quella di ancorarsi – più saldamente e coerentemente di quanto abbia fatto in precedenza – all’identità riformista, impegnandosi cioè nella costruzione di una sinistra europea, reputata in quanto tale più `moderna’ e `normale’.

La crisi riformista dei centro-sinistra europei

Ma se questa prospettiva (e con essa la chiave interpretativa che le è sottesa) poteva avere una qualche plausibilità in passato, oggi non convince più.

Perché il deficit di riformismo non è più un fenomeno esclusivamente italiano e le stesse socialdemocrazie europee della migliore tradizione si dibattono in una crisi progettuale e identitaria senza precedenti.

Del resto, il governo dell’Ulivo si inseriva nello stesso ciclo politico che, a partire dalla seconda metà degli anni novanta, aveva visto la ripresa elettorale delle sinistre in tutta Europa.

Una ripresa che – è bene ricordarlo – avveniva sull’onda di grandi mobilitazioni sociali in difesa del Welfare, di una situazione di disfacimento della destra e alimentava quindi la legittima speranza di un’inversione di tendenza rispetto all’egemonia delle politiche economico-sociali neoliberiste affermatesi dall’inizio degli anni ottanta.

Ora, il fatto che l’esperienza di governo italiana si sia già interrotta è segno certamente di una sua maggiore fragilità politica, ma potrebbe anche essere la prima indicazione dell’esaurimento di quel ciclo, come starebbero a dimostrare le crescenti difficoltà elettorali incontrate dai partiti socialisti nei vari paesi e in particolare la sconfitta generalizzata subita dalla sinistra alle elezioni europee del 1999.

Probabilmente è proprio quest’ultimo il segno più lampante del fallimento del riformismo, dal momento che era proprio sul terreno della costruzione europea che si misurava la capacità delle forze progressiste di opporsi all’egemonia neoliberista e a un processo di globalizzazione capitalistica dominata dagli Stati Uniti, se non altro per introdurre nel mercato correttivi e regolazioni che garantissero una maggiore giustizia sociale.

Il fallimento del socialismo e la vittoria del capitalismo

Invece, i governi a guida socialista non soltanto non hanno modificato l’orientamento neoliberista, ma ne hanno assimilato perfino la logica, contribuendo di buon grado alle politiche di smantellamento del Welfare, di privatizzazione, di rigore sociale, di riduzione della fiscalità, di flessibilità del mercato del lavoro, di passività in materia di occupazione, di introduzione dei fondi pensione ecc.

Così la sinistra, invece di perseguire il classico compromesso socialdemocratico tra capitale e lavoro, adatta la sua azione di governo al primato assoluto delle imprese, dei mercati finanziari e delle istituzioni internazionali (Fmi, Bm, Omc), facendosi pienamente carico delle loro esigenze di competitività e di profitto, anche al prezzo di ridurre i redditi dei lavoratori, di accrescere il numero dei poveri e di aggravare i fenomeni di disagio sociale.

Qui non si tratta evidentemente dei soliti compromessi e degli atteggiamenti realisti a cui ci si dovrebbe rassegnare quando si va al governo, ma di qualcosa di più: una svolta (moderata) che segna una vera e propria cesura con la tradizione e l’identità socialdemocratiche.

Questa svolta va ben al di là degli adattamenti e degli scossoni che pure le socialdemocrazie europee avevano subìto nel corso del secolo (basti pensare a quel che hanno significato Bad Godesberg per i tedeschi ed Epinay per i francesi), e che indubbiamente avevano preparato il terreno a una piena integrazione nel sistema (2).

La svolta attuale rappresenta un salto di qualità.

Sono significativi, da questo punto di vista, i tentativi che sono stati compiuti per darvi fondamento teorico e coerenza culturale.

Mi riferisco specialmente alla tesi della `terza via’ prospettata dal New Labour, che appare la più organica rispetto ad altri tentativi (es. la `Neue Mitte’ di Schröder e l’ulivismo italiano) che comunque sono sostanzialmente convergenti.

È una tesi molto chiara: il capitalismo ha vinto ed è il migliore dei mondi possibili, dal momento che il mercato, l’impresa e la flessibilità garantiscono benessere e democrazia; dunque non ha più senso la vecchia aspirazione socialdemocratica di correggerne le iniquità per mezzo dell’intervento statale; il progetto di una sinistra moderna deve invece assimilare la cultura liberale e rappresentare le classi medie, piuttosto che una classe operaia in declino, superando l’obsoleta divisione tra destra e sinistra e collocandosi stabilmente al centro dello spazio politico (3).

È vero che questi tentativi di sistemazione teorico-culturale a un certo punto sono stati attenuati, considerato il loro pessimo effetto politico-elettorale. Ma non si può dire che ci sia stato un ripensamento di merito: si è semplicemente valutato che fosse più redditizio un comportamento pragmatico, senza che in tal modo la svolta risultasse meno decisa.

Del resto, gli stessi socialisti francesi, che avevano manifestato le maggiori resistenze alla cultura neoliberale e ostentato il maggiore attaccamento alla tradizione, alla prova dei fatti non hanno saputo dar seguito alle loro buone intenzioni riformiste, finendo per perseguire le stesse politiche degli altri governi di sinistra e per rinviare puntualmente i provvedimenti sociali promessi.

Né deve essere un caso se neppure le forze radicali che si sono trovate a collaborare con questi governi, come i neocomunisti e i verdi, hanno saputo esercitare su di loro un vero condizionamento e, per giustificare la loro posizione, si sono accontentati di concessioni puramente formali o – è il caso di Rifondazione – alla prima occasione hanno preferito ricollocarsi in una tranquillizzante posizione di opposizione.

La difficile attuazione di un governo riformista

È interessante notare, poi, che gli stessi partiti maggiori, appena possono astrarsi dalle incombenze di governo, anche se solo per affrontare una consultazione elettorale, sono pronti a rispolverare le vecchie bandiere del riformismo. E non si tratta di puro opportunismo o ipocrisia: il fatto è che, con tutte le buone intenzioni, sembra che ormai non ci siano proprio spazi per una pratica e un governo riformisti.

Dunque, quello che sembrava essere un vizio tutto italiano si rivela un’impasse generale del socialismo.

Si capisce, a questo punto, che il deficit di riformismo delle sinistre e i loro slittamenti politici in senso moderato non dipendono da ragioni meramente soggettive, né sono il frutto di un tradimento o dell’inettitudine dei gruppi dirigenti. O, almeno, non si spiegano solo così.

Mi pare evidente, se non altro per la generalità del fenomeno, che dietro questi comportamenti ci siano ragioni e limiti più profondi.

In un certo senso, bisogna ammetterlo, l’evoluzione della sinistra rappresenta una risposta a sfide reali, un adattamento a vincoli oggettivi. Ed è questo infatti l’argomento che viene da essa utilizzato quando si appella ai processi di modernizzazione e al loro governo.

Invece questa modernizzazione, come tutte le altre avvenute in passato, non è affatto incontrastabile e immodificabile, ma per opporsi ad essa sono indispensabili strumenti culturali e politici di cui la sinistra socialdemocratica evidentemente non dispone. Per capire perché quest’ultima si è trovata disarmata di fronte alle sfide della modernizzazione e le ha assunte fatalisticamente, è necessario prima considerare in che modo tali sfide si sono presentate politicamente.

Caratteristiche politiche della modernizzazione

Non mi soffermerò quindi sulle caratteristiche socio-economiche della modernizzazione, su cui esiste ormai una sconfinata letteratura, ma sulle sue caratteristiche più direttamente politiche.

In questa prospettiva, due sono i processi storico-politici che hanno contrassegnato le società capitalistiche negli ultimi decenni, dispiegandosi con particolare impeto dopo il crollo del comunismo sovietico.

Uno ha a che vedere con quella che Gramsci definiva l’egemonia, cioè con la funzione di supremazia culturale e di direzione intellettuale e morale esercitata da uno o più gruppi sociali e dalla loro concezione del mondo. L’altro processo riguarda invece più da vicino la conformazione dei sistemi politici, la loro strutturazione e il loro funzionamento, anche in rapporto alle altre sfere della società.

Le ristrutturazioni dell’egemonia culturale e del sistema politico avviate da due decenni a questa parte nelle società capitalistiche avanzate, in collegamento con le ristrutturazioni dei processi economici e produttivi, concorrono a un’imponente ridefinizione e ridislocazione dei poteri.

Pur essendo connessi, i due processi non sono però equivalenti e forse neppure perfettamente paralleli, ma certamente seguono una medesima logica e si rafforzano a vicenda. Essi spiegano, a mio avviso, le ragioni della crisi del riformismo socialista, che sono assai complesse e stratificate.

Mentre di solito si preferisce far risalire questa crisi a cause troppo lontane o troppo vicine, cioè troppo deterministiche o troppo soggettive, concentrare l’attenzione sui nostri due processi storico-politici consente di individuare l’anello intermedio della catena causale, con il vantaggio di mostrare sia i vincoli che le scelte a cui si sono trovati di fronte in un dato momento i partiti di sinistra.

I due processi di cui mi occupo qui di seguito hanno rappresentato sicuramente dei vincoli oggettivi, e sfavorevoli, per questi partiti, ma dimostrano anche che le scelte che ne sono scaturite non erano e non sono affatto necessitate.

L’egemonia dei governi come risposta

Purtroppo, a causa dell’interpretazione storicista del pensiero gramsciano, di cui è in larga misura responsabile il togliattismo, quando si utilizza il concetto di egemonia si pensa quasi sempre a un processo lineare. Invece l’affermazione dell’autorità culturale, così come la dinamica capitalistica, hanno un andamento ciclico, nel senso che diverse egemonie si alternano per fasi più o meno lunghe, per lo più in corrispondenza con le fasi di sviluppo dell’economia capitalistica e dell’ordine produttivo con cui questa si regola.

Ciò non toglie che l’egemonia è un fatto politico: una fase egemonica vede l’affermazione di idee e concetti di una determinata parte politica, strutturando i termini del dibattito e dell’agenda politica e definendone i confini. Vale a dire che si determina una situazione in cui quelle idee diventano dominanti in misura tale che le idee opposte non possono essere sostenute pubblicamente, almeno non senza comportare un costo altissimo per chi le promuove, e cioè risultano marginali e praticamente fuori della politica `normale’.

Quel che è importante è che tutto questo avviene a prescindere da quale partito sia al potere, dal momento che nessuno può sottrarsi a quei vincoli se vuole rimanere entro il quadro del sistema. Così si spiega perché, ad esempio, nella fase keynesiana, che va dalla fine della seconda guerra mondiale agli anni settanta, la destra, anche quando andava al governo, non metteva sostanzialmente in discussione – anzi promuoveva – le nazionalizzazioni, il Welfare State, il compromesso tra capitale e lavoro, che erano i tratti caratteristici dell’egemonia socialdemocratica.

Globalizzaizone come base dell’egemonia

La stessa cosa avviene, in termini rovesciati, nell’attuale fase egemonica, il cui segno è chiaramente di destra: la sinistra, quando va al potere, non mette in discussione i vincoli posti dall’ordine neoliberista e, nella misura in cui ne assimila il contenuto sociale, possiamo affermare che si qualifica in questa fase come un’altra destra.

Questa nuova fase egemonica, che inizia negli anni settanta e si accentua dopo l’89, vede l’affermazione di una ideologia ostile allo Stato, e in particolare al Welfare State, inteso come ostacolo all’iniziativa individuale e al mercato, che vengono considerate le uniche forze veramente dinamiche, in grado di produrre sviluppo della ricchezza e di garantire la libertà dei cittadini.

Com’è noto, questa ideologia è alla base della cosiddetta globalizzazione, che in effetti opera un’estensione – e, grazie allo sviluppo tecnologico, un’intensificazione – senza precedenti del mercato e della concorrenza a livello mondiale, con il risultato di stimolare una continua ristrutturazione delle imprese, di accentuare le diseguaglianze sociali e geografiche e di livellare verso il basso le condizioni di lavoro e di vita delle masse.

Ma, quel che è peggio, essa impone come fatto naturale e inevitabile, al quale neppure i governi di sinistra riescono a sottrarsi, una marcia indietro rispetto all’estensione della cittadinanza e al progresso dei diritti sociali conquistati nella fase keynesiana che – come dimostra il famoso schema di T.H. Marshall (4) – fino a poco tempo fa sembravano processi irreversibili.

Da un punto di vista più strettamente politico, l’attuale globalizzazione capitalistica produce una nuova gerarchia di poteri e una nuova regolazione del sistema a livello mondiale, in cui il ruolo dominante viene occupato dalle grandi corporations, che non si sostituiscono agli Stati ma godono dell’appoggio e dell’impulso dei più potenti tra essi, in primo luogo degli Stati Uniti.

Infatti, grazie al solido primato che gli Usa ormai detengono sulla scena mondiale, la globalizzazione si presenta per tanti aspetti sotto il segno esplicito dell’americanizzazione. Questo processo investe anche i sistemi politici, inducendo una loro omologazione progressiva e generalizzata al modello americano.

Attraverso il ridimensionamento del rapporto di rappresentanza, la personalizzazione e la professionalizzazione del processo politico-elettorale e l’adozione massiccia delle nuove tecniche di comunicazione, questo modello presenta la peculiarità di imporre una inedita mercificazione della politica, nel senso che in essa subentrano le logiche del mercato e dell’impresa, secondo la stessa tendenza capitalistica alla mercificazione di ogni cosa che aveva già investito, l’una dopo l’altra, le altre sfere della società (agricoltura, servizi, cultura, arte ecc.).

In questa maniera, nella prassi democratica il marketing prende il posto della mobilitazione collettiva e del confronto ideologico, con la conseguenza di indebolire il ruolo dei partiti, di dar luogo a una competizione bipolare e centripeta, in cui le opzioni si equivalgono, e di ridurre drasticamente la partecipazione dei cittadini. Non solo: come dimostra appunto il caso americano, in un siffatto contesto si fa sentire pesantemente come non mai l’influenza politica del denaro e degli interessi che dispongono di maggiore ricchezza (5).

Il fenomeno dell’americanizzazione della politica

Così come avviene per l’egemonia neoliberista, anche il processo di americanizzazione si sta imponendo quale vincolo dell’azione politica, a prescindere dal tipo di partito che vi è coinvolto.

Per farsene un’idea, basti pensare alle prestazioni professionali cui vengono chiamati gli esperti e le agenzie americane di marketing elettorale in tutti i paesi del mondo e dai leader politici di tutte le appartenenze.

In ogni caso, l’americanizzazione della politica investe anche i partiti di sinistra, e non solo da un punto di vista tecnico, dando pieno compimento alla tendenza verso il partito catch-all già intravista negli anni sessanta, dopo una sua lunga permanenza negli Stati Uniti, dal socialdemocratico tedesco O. Kirchheimer.

Forse l’esempio più eclatante, ma non l’unico, di questa tendenza è quello del Labour Party, che, attraverso un’evoluzione iniziata negli anni ottanta, ma specialmente dopo l’avvento di Blair, ha subito una profonda trasformazione, esplicitamente ispirata al modello americano. Una trasformazione tecnico-organizzativa, innanzitutto, che ruota intorno a tre innovazioni:

- la professionalizzazione delle campagne, gestita dallo staff tecnico della Shadow Communication Agency di Mandelson;

- la centralizzazione, attuata attraverso il drastico spostamento delle decisioni nelle mani del leader;

- la personalizzazione, consistente nell’affidare tout court l’immagine e il messaggio del partito all’appeal di Blair (6).

Inoltre, come abbiamo visto, si ha anche una profonda trasformazione socio-politica, che del resto è inseparabile dalla prima: l’allontanamento dall’identità socialista, lo spostamento al centro e la rottura progressiva del legame con il mondo del lavoro. Ma questa trasformazione consiste specialmente in un drastico accantonamento del ruolo del partito, che viene deliberatamente destrutturato, smobilitato e snaturato.

In un modo o nell’altro, questa trasformazione riguarda tutti i partiti socialisti, che cercano così di adattarsi alla nuova strutturazione del sistema politico. Essa gli consente infatti di rispondere alla crisi che li ha investiti alla fine degli anni ottanta, quando sembravano destinati a un declino irreversibile (7).

Cause e conseguenze dell’indebolimento identitario delle sinistre

Bisogna dire che le innovazioni introdotte dai partiti socialisti in questo periodo li hanno resi di nuovo competitivi per la conquista degli elettori e del potere, come dimostrano i risultati ottenuti alla fine degli anni novanta nei vari Stati europei, ma li hanno anche resi più fragili di quanto siano mai stati.

L’indebolimento della vecchia identità, del riferimento di classe e della struttura organizzativa hanno comportato infatti un aumento della volatilità del loro voto e un impoverimento della loro base reale di consenso. In altre parole, si è allentato il rapporto che i partiti di sinistra intrattengono con la società, e in particolare con le classi subalterne, esponendoli per di più alla sfida della nuova destra populista che, laddove trova le condizioni per affermarsi, gli contende la loro stessa base di consenso popolare tradizionale.

In questa maniera, comunque, interi gruppi sociali rischiano di essere esclusi dalla rappresentanza politica ed emarginati dal processo democratico, così com’è avvenuto circa un secolo fa in America. È la politica stessa, insomma, che si distacca dalla società.

Se c’è una funzione storica che viene riconosciuta unanimemente ai partiti socialisti è quella di aver favorito la democratizzazione delle società capitalistiche, attraverso una lunga e travagliata azione di mobilitazione e di integrazione politica delle classi subalterne.

Ora, la sinistra è andata smarrendo già da tempo questa sua peculiare funzione democratica, vittima del suo stesso successo. Ma un arretramento sul terreno dei diritti politici come quello che si profila a seguito del processo di americanizzazione – che per di più va a sommarsi alla parallela riduzione dei diritti sociali – equivarrebbe a un passo indietro della democrazia.

Non penso a una possibile involuzione autoritaria, ma alla nascita di una democrazia depoliticizzata – secondo la definizione adoperata nei suoi primi studi dal politologo A. Lijphart – e cioè di una democrazia senza partiti, in cui i conflitti sociali sono neutralizzati e le élites politiche agiscono come un `cartello’ e come una categoria sociale autoriflessiva.

Non è un caso che le uniche reazioni che emergono nei confronti di questo nuovo regime siano quelle anti-politiche. Non mi riferisco solo ai neopopulismi di destra ma anche ai nuovi movimenti di sinistra, come quello anti-globalizzazione. L’idea di un’opposizione tutta sociale, anzi comunitaristica, verso il sistema, che si va affermando anche in certi settori della sinistra radicale, non si sottrae ai vincoli posti dall’egemonia neoliberista e dalla politica americanizzata: li rifiuta semplicemente, nichilisticamente, senza proporre un’alternativa, e in questo modo si mette fuori gioco( 8).

Essa è in realtà l’altra faccia della subalternità che la sinistra moderata mostra verso gli stessi processi, perché esprime una critica o una rivolta etica nei confronti del capitalismo, che si ritrova, anche se in forma più ottativa, pure nell’altra sinistra, quando non si tratti di governare (9).

Tra una sinistra che smette di essere riformista quando assume il potere e un’altra che rifugge il potere perché non sa essere riformista non c’è niente di sostanzialmente diverso, se non una diversa carica etica.

Entrambe si ritrovano disarmate di fronte ai vincoli oggettivi della modernizzazione capitalistica, anche se l’una integrata e l’altra estraniata. La loro artificiale divaricazione rischia, tra l’altro, di separare una sinistra politica da una sociale, e quindi di indebolire entrambe. Il problema con cui esse dovrebbero fare i conti è che non c’è alternativa a quella modernizzazione, né ci si sottrae al suo destino apparentemente ineluttabile, se non c’è una critica scientifica del capitalismo – se, in altre parole, non c’è la prova del fatto che il capitalismo non è il migliore dei mondi possibili – com’era stata a suo modo formulata dal socialismo marxista, dando luogo conseguentemente a una certa politica di classe e a una certa organizzazione collettiva. È in questo limite politico-culturale, prima di tutto, e non in meri difetti soggettivi, che affondano le loro radici la svolta moderata del socialismo europeo e il suo deficit di riformismo (10).

Qualcuno lo aveva pure intuito (mi riferisco all’ultimo Berlinguer e alla sua riflessione sulla `terza via’, espressione che allora aveva un significato ben diverso dall’attuale), ma rimase isolato e fu presto dimenticato. Forse è ormai troppo tardi per riprendere quel percorso mai iniziato. Ma dagli stessi problemi bisognerà ripartire, prima o poi, o almeno lo dovrà fare chi vuole andare oltre l’etica e i valori astratti.

Resta un grosso macigno che si frappone su questa strada.

È l’esperienza catastrofica del socialismo reale, che non a caso viene sistematicamente rimossa dalla sinistra. E che invece ci riguarda da vicino e ci coinvolge, perché lì il tentativo di edificare un sistema alternativo al capitalismo si è fatto e si è concluso con una clamorosa sconfitta. Il tema è troppo serio per essere trattato qui velocemente (11).

Ma esso ci suggerisce che, se non ci si impegna a dimostrare che, nonostante quel fallimento, un sistema alternativo migliore del capitalismo è possibile, non si può dare torto a chi si accontenta di rendere meno ingiusto e disumano il sistema che c’è.