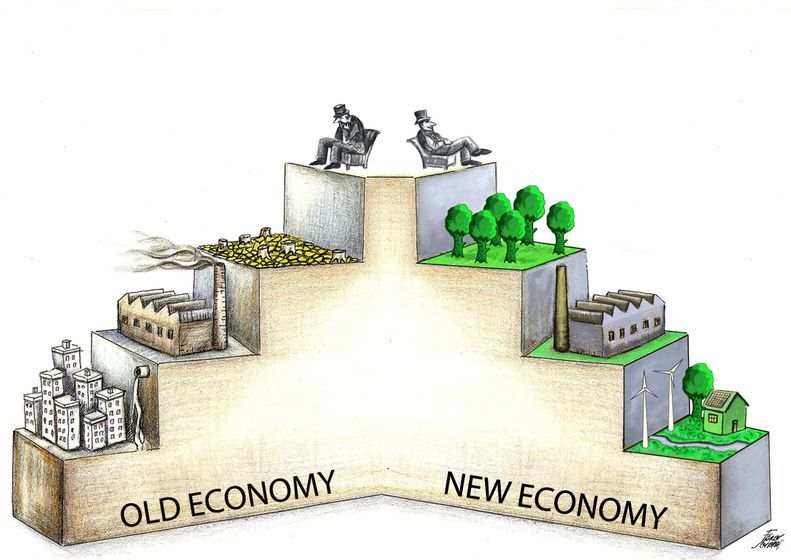

La new economy e la crisi del capitale, mondo del lavoro e capitalismo

La questione dei legami tra moneta, finanza, distribuzione del reddito e accumulazione del capitale è una questione cruciale nell’interpretazione delle alterne vicende dello sviluppo e della crisi capitalistica, da sempre.

Si tratta, in realtà, di una problematica rispetto alla quale la teoria dominante è – oggi come per gran parte dei due secoli passati – male attrezzata, incentrata com’è su una impostazione che separa rigidamente l’analisi degli aspetti ‘reali’ dalle influenze ‘monetarie’, le quali in fondo si limiterebbero a disturbare momentaneamente l’andamento `naturale’ delle variabili significative nel mercato delle merci e nel mercato del lavoro, sicché le grandezze nominali si limiterebbero a riflettere nel lungo periodo gli impulsi dettati dalle grandezze fisiche.

Le eccezioni di rilievo si contano sulle dita di una mano soltanto (Marx, Wicksell, Schumpeter, Keynes, Sraffa), e sono peraltro l’una dall’altra così diverse da rendere problematica la sfida di una loro sintesi.

L’unico di questi tentativi che sia riuscito a influire per qualche tempo sull’elaborazione della teoria economica, quello dell’autore della Teoria Generale, è stato poi declinato in una versione imbastardita e sterilizzata, ormai relegata ai margini dai `nuovi neoclassici’ e dai `nuovi keynesiani’.

Se t’interessa puoi approfondire un aspetto più vicino a noi, la crisi economica italiana descritta in maniera molto ampia sotto forma di tema.

- New economy e finanza: che rapporto?

- Come funziona la New Economy

- Critiche alla teoria di Nardozzi

- La forza della new economy

- Risvolti concreti della new economy

- L’attenzione di Nardozzi per il mondo del lavoro

New economy e finanza: che rapporto?

Il rapporto tra finanza ed economia reale viene però a riproporsi potentemente all’attenzione degli studiosi di economia (tanto teorici quanto applicati) per la forza di un doppio insieme di eventi. Da un lato, la crescente finanziarizzazione delle economie capitalistiche un po’ dovunque, affermatasi nei due decenni alle nostre spalle, e la sua recente, vigorosa contestazione da parte della `società civile’ globale.

Dall’altro lato, negli ultimi cinque anni del secolo scorso, l’intreccio tra alti corsi dei titoli azionari e `nuova economia‘, che ha fatto gridare al miracolo per la rinnovata vitalità dell’economia statunitense.

Il primo fenomeno, per tutto il corso degli anni ’80 e per buona parte degli anni ’90, si è accompagnato ad una fase di alto costo del denaro, cioè di un tasso di interesse elevato sia in termini nominali che reali, e ad una centralità nella borsa dell’investimento obbligazionario.

Il secondo ha visto la Riserva federale degli Stati Uniti assumere un ruolo significativo nel sostenere, e forse nel governare, l’onda ascendente.

Entrambi i fenomeni hanno dato vita a una vistosa redistribuzione del reddito dai salari ai redditi non da lavoro, con un innalzamento marcato della quota e del saggio del profitto.

Aiuta a riflettere su questi temi un libro importante di qualche mese fa, le cui tesi rischiano di essere forse poco discusse, penalizzate dal fatto che il saggio è stato pubblicato per i tipi di un editore di non larga diffusione, le edizioni Luiss. Si tratta di una raccolta di saggi a cura di Giangiacomo Nardozzi, I rapporti tra finanza e distribuzione del reddito: un’interpretazione dell’economia di fine secolo (1).

Il volume comprende, oltre ad alcuni contributi di prestigio (Ciocca, Pasinetti, Savona), un saggio teorico di Fabio Ranchetti, che ripercorre alcuni episodi cruciali del rapporto tra tasso d’interesse (monetario) e saggio del profitto tanto nella teoria economica tradizionale quanto in quella non ortodossa; uno scritto di Marco Lossani, dedicato a una valutazione critica dell’esperienza e delle letture più diffuse della `nuova economia’ americana; e infine, in apertura, un corposo, lungo capitolo del curatore, che a partire dalle conclusioni dei primi due mette avanti una interpretazione del capitalismo di fine ‘900 di grande originalità, e il cui pregio sta appunto nel mettere moneta e finanza all’inizio della catena causale che conduce alla distribuzione reale del reddito, ma quindi in fondo anche a domanda effettiva, crescita reale, occupazione.

L’interesse di questa lettura sta anche nel fatto che essa interseca, tanto per i punti di sintonia quanto per quelli di potenziale divaricazione. Un confronto tanto più stimolante per il perdurare, da quasi tre anni oramai, della grave crisi dell’economia americana e dei suoi effetti su scala mondiale: a tutto riducibile meno che a un normale, fisiologico momento congiunturale.

Come funziona la New Economy

Per ragioni di spazio, non posso che concentrarmi sul saggio di Nardozzi, e in particolare sulla proposta interpretativa della finanziarizzazione e della `nuova economia’ che contiene, riservando al paragrafo conclusivo pochi cenni relativi alla base teorica da cui muove.

Il suo ragionamento può essere sintetizzato in questi termini. La gran parte delle spiegazioni delle vicende dell’economia globale e di quella statunitense fanno riferimento a shock reali, e ai conseguenti processi di aggiustamento.

Così, secondo alcuni, disoccupazione e ripresa di profitti (e rendite) hanno certo cause diverse in Europa e negli Usa, e vanno indagati seguendo nessi di interazione complessi, ma a giocare il ruolo di primo piano sarebbero gli squilibri sul mercato del lavoro negli anni ’60-’70, causati originariamente dal conflitto salariale, cui seguirebbe – nei decenni successivi, in Europa – l’aggiustamento tecnologico delle imprese e il conseguente recupero del profitto.

A questo si somma il brusco balzo dei tassi di interesse, nominali e reali, dopo il 1979 e nei primi anni ’80 – dovuto, si dice, a una minore propensione al risparmio e/o ai crescenti disavanzi e debiti pubblici – che finirebbe esso stesso per retroagire sul mercato del lavoro e sulla distribuzione.

In queste analisi la politica monetaria si limita – per il tramite dell’influenza diretta sul costo o sulla quantità del credito o di quella indiretta sulle aspettative degli operatori – a attenuare o accentuare, nelle dimensioni e/o nella durata temporale, assestamenti reali che si produrrebbero comunque. Questa sostanziale neutralità nel lungo termine del governo della moneta è confermata dalla successiva discussione sulla `nuova economia’.

L’accelerazione della crescita senza inflazione sarebbe stata dovuta a una dinamica particolarmente benevola della produttività, a sua volta giustificata da un nuovo paradigma tecnologico (in particolare, la rivoluzione nelle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni), e da una maggiore concorrenzialità nel mercato dei beni e del lavoro. In questo caso sarebbe la borsa a reagire passivamente ai cambiamenti reali, facendo anticipare razionalmente ai mercati finanziari la buona novella in un più elevato rapporto tra prezzi delle azioni e utili, che darebbe conto della vistosa ascesa dei corsi azionari.

Nardozzi, a ragione, reputa questi ragionamenti insufficienti. Non starò a ripercorrere la pars destruens del suo ragionamento. L’alternativa che propone segue un ordine di causalità invertito, dal lato della moneta e della finanza alle trasformazioni reali. È la scelta politica di Volcker, governatore della Federal Riserve nel 1979, di alzare i tassi di interesse nominali molto più dell’inflazione (sicché, nel giro di cinque anni, i tassi reali negli Stati Uniti si impennarono di otto punti, in Germania di quattro punti, in Francia e in Italia tra i cinque e i sette) a imporre, dato lo stock di capitale e la tecnologia, più elevati rendimenti del capitale, e quindi un più alto saggio del profitto.

È la politica monetaria, insomma, che governa il tasso d’interesse (monetario), e nella misura in cui le variazioni di quest’ultimo si traducono in alti tassi reali questi ultimi producono anche un aumento del profitto.

Il repentino spostamento dei tassi di interesse reali – da valori negativi negli anni ’70 a livelli reali positivi che costituiscono dei massimi storici negli anni ’80 – è definita da Nardozzi «uno shock (voluto) per le economie che reagirono con movimenti simili nella distribuzione del reddito, del tasso di profitto e anche delle quote distributive» (2).

Questa vicenda, per cui sono gli alti tassi di interesse che comandano le variabili distributive a danno del salario, si prolunga in Europa (dove, si può dire, questa dinamica viene interrotta più per il diffondersi della crisi globale di questi ultimi anni, che non per l’instaurarsi di una diversa catena causale) molto più che negli Stati Uniti, dove negli anni ’90, e in particolare dal 1995 al 1999, la spinta positiva sul tasso del profitto e sui redditi non da lavoro non viene più, principalmente, dal lato del costo del denaro, ma semmai dai caratteri nuovi assunti dalla economia dei mercati finanziari, che sperimentano una ascesa prolungata e storicamente eccezionale dei corsi borsistici.

Qui, di nuovo sensatamente, Nardozzi reputa poco convincenti le letture che vedono l’aumento di produttività come in gran parte non congiunturale, o la fase tecnologica come di radicale novità, o il comportamento dei mercati finanziari come improntato a una razionalità fondamentalista, anticipatrice di potenzialità future della `nuova era’. Per lui, di nuovo, è il lato finanziario a essere determinante in ultima istanza.

L’aumento del rapporto prezzi azionari/utili viene ricondotto a una decisa riduzione del premio per il rischio, la quale a sua volta va riportata – anche qui, in fondo, si tratta di una scelta politica – alla capacità persuasiva della Riserva federale di Greenspan di porsi (dal 1987) come assicuratore contro il rischio di una possibile crisi del mercato finanziario.

La finanza nel quotidiano: gli effetti americani

Una simile funzione si giustifica anche come garanzia del risparmio previdenziale costretto a rivolgersi sempre più, dalla metà degli anni ’70, a fondi pensione, aziendali o individuali, a contribuzione definita, che hanno potentemente alimentato la domanda nella borsa e il conseguente rialzo dei corsi.

È però chiaro che la politica `espansiva e rassicurante’ del banchiere centrale americano dà luogo inevitabilmente a un problema di `rischio morale’, facendo anticipare al mercato i ripetuti salvataggi che, in effetti, hanno punteggiato la storia degli ultimi anni. Di qui, la fiducia che pareva incrollabile di Wall Street nel Greenspan put.

La politica monetaria, che era il primum movens nella spiegazione dell’alto costo del denaro degli anni ’80, diviene adesso – nella spiegazione della svolta inaugurata dalla `nuova economia’ negli anni ’90 – variabile dipendente di una determinante essa stessa monetaria in un senso più largo, cioè la finanza.

L’apprendista stregone del ritorno in auge dei mercati finanziari, il banchiere centrale del paese una volta egemone e oggi imperiale, ne diviene, in qualche misura, il servo: un servo da cui la buona salute della borsa dipende però in modo vitale.

Da questo punto di vista, la vera novità dell’esperienza statunitense della seconda metà degli anni ’90 consiste nella nuova `economia della borsa’, non nei mutamenti strutturali tecnologici o nei mercati, del lavoro e delle merci, che semmai ne dipendono. La sequenza è presto detta. Crescita dei consumi privati, per l’effetto ricchezza, con un patrimonio azionario che in un decennio passa dalla metà al doppio del reddito disponibile; e con famiglie che vi investono massicciamente – direttamente o, sempre più, tramite i fondi pensione o i fondi comuni – e dove il valore dell’investimento si gonfia in forza del boom di borsa. Salita vertiginosa degli investimenti per il tramite di un aumento del rapporto tra valutazione di mercato dell’impresa e costo di rimpiazzo del capitale. Di conseguenza, espansione della domanda effettiva, e di rimbalzo della produttività; e contemporaneamente, aumento del capitale per addetto e del progresso tecnico incorporato.

La dinamica dei salari è inferiore a quella della produttività, calmierati dall’effetto indotto sul mercato del lavoro e sulla contrattazione dalla dipendenza di parte significativa del reddito delle famiglie americane dai rendimenti azionari, il cui contributo al benessere reale nel periodo d’oro della `nuova economia’ sopravanza ormai quello del reddito da lavoro.

Insomma, una vera e propria sussunzione (di parte importante) del mondo del lavoro al mondo dei rentier. Ecco spiegato il ridursi della disoccupazione al 3,9per cento nel 1996 con una inflazione decrescente.

Di qui, soprattutto, la crescita del profitto negli Stati Uniti, e anche della rendita finanziaria, di cui le famiglie partecipano. Gli alti corsi azionari `impongono’ una elevata quota di profitti, e visto che le scelte di investimento danno luogo in quel paese ad un rapporto capitale/prodotto costante, ciò si traduce in un saggio del profitto ai suoi massimi. Domanda, produzione, produttività, quote distributive, profittabilità del capitale, sono tutte grandezze che finiscono con il dipendere dalle aspettative di borsa, mentre queste ultime si muovono in un quadro positivo nella misura in cui possono contare sul sostegno ultimo della politica monetaria della Riserva federale.

Critiche alla teoria di Nardozzi

Come si sarà già intuito, vi è molto nello scritto di Nardozzi che chi scrive condivide. Sarebbe strano il contrario, visto che molte delle sue affermazioni sono in accordo l’esame del rapporto tra economia della borsa e `nuova economia’ (3): un articolo, a sua volta, che si giovava del rapporto sulla borsa Irs (4) di quell’anno, di cui Nardozzi era il curatore, oltre che di altri contributi.

Vi sarebbero, a dire il vero, alcuni punti importanti da approfondire, e da cui forse dissentire, nella sua ricostruzione. Accenno solo a due o tre di essi, telegraficamente.

- Il primo è il peso, forse sproporzionato, che Nardozzi attribuisce al tasso d’interesse `reale’ in una economia monetaria (ovvero al tasso nominale depurato dalle aspettative di inflazione).

In una economia monetaria di produzione, cioè in una economia dove la produzione si svolge soltanto grazie ad un previo finanziamento monetario che deve essere poi recuperato, il processo capitalistico si configura come una sequenza di uscite monetarie delle imprese cui devono seguire entrate monetarie in grado di garantire un profitto lordo. Qui, evidentemente, quello che conta sono, separatamente, le grandezze nominali, nel loro andamento temporale, e i modi del finanziamento: il tasso d’interesse (nominale) di chi prende a prestito, da un lato, i prezzi di ciò che si compra e di ciò che si vende, come entra la liquidità nel sistema e le condizioni, anche quantitative, del finanziamento.

Inoltre, in questo quadro categoriale farebbe un po’ problema l’indistinzione tra sistema bancario e mercato finanziario come luoghi dove reperire finanziamenti, senza ulteriori mediazioni.

Percorrere la storia degli ultimi quarant’anni del ‘900 con questo, parzialmente diverso, armamentario concettuale, cambierebbe forse alcune conclusioni, in particolare per quel che riguarda la distribuzione all’interno dell’insieme dei redditi non da lavoro in alcuni periodi, ma non è qualcosa di molto rilevante per il discorso che svolgiamo qui.

Nardozzi coglie comunque bene gli snodi cruciali, le svolte – come si è detto, entrambe eminentemente politiche -: quella della svolta monetaristica tra fine ’70 – primi ’80 e quella dell’intreccio centrale tra economia della borsa ed economia monetaria tra il 1995 e il 1999, senza vedere le quali non si capisce nulla della `globalizzazione’ e della `nuova economia’. E lo fa mostrando con lucidità come la moneta e la finanza non si adeguino più o meno passivamente alle forze naturali della `produttività’ e della `parsimonia’, ma modellino potentemente la configurazione reale della produzione e della distribuzione.

- Un altro punto che varrebbe la pena di indagare meglio è il rapporto tra la spiegazione monetario-finanziaria dell’esperienza degli anni ’80 e ’90 che Nardozzi propone e la spiegazione `conflittualistica’ della dinamica capitalistica, che egli pare contestare.

Se Nardozzi ha pienamente ragione nel contrastare chi prolunga troppo semplicisticamente la seconda nei decenni che egli considera in dettaglio, non si vede davvero per quale ragione la sua lettura della svolta monetaristica di Volcker e Reagan non potrebbe essere incorporata in una più lunga sequenza storica, che veda nei mutati rapporti di forza tra capitale e lavoro negli anni ’60-’70, e nel conseguente conflitto nella produzione e nella distribuzione del valore, ciò su cui quella svolta interviene, modificando, in modo irreversibile, il contesto tanto reale quanto finanziario della contesa.

Ma anche qui, non è il caso di soffermarsi troppo su questa critica, visto che in sostanza la storia di Nardozzi parte `dopo’ quella vicenda – non è il caso di insistervi troppo se non per un punto che riguarda il presente, e su cui tornerò in conclusione.

Ancora, si potrebbe lamentare, giustamente, come il quadro che Nardozzi dà dei risultati positivi della congiuntura americana degli anni della `nuova economia’ sia, come dire, un po’ sbrigativa su alcuni aspetti tutto meno che di contorno.

Per citarne soltanto due, la moderazione salariale difficilmente può essere ricondotta, se non apologeticamente, a `scelta’, e tanto meno a scelta `volontaria’ dei lavoratori (se non nel senso che è volontaria la scelta di cedere la borsa di fronte a un ladro armato che vi intima `o la borsa o la vita’).

Tacendo dunque della selvaggia deregolamentazione del mercato del lavoro negli Stati Uniti; della precarizzazione e incertezza che colpisce pressoché ogni lavoro; di quel fenomeno, insomma, che lo stesso Greenspan, o la chief economist dell’ultimo mandato Clinton, Laura Andrea Tyson – due che se ne intendono, avendolo in parte prodotto, e senz’altro apprezzato – hanno grosso modo chiamato `del lavoratore `traumatizzato”.

Parte non piccola, va detto, prima ancora del lavoratore rentier, della piena occupazione senza inflazione di quegli anni.

- Altrettanto difficilmente si può sottovalutare il ruolo della `deflazione importata‘, su cui hanno inciso non poco sia la politica del dollaro forte del Tesoro e di Greenspan, sia il basso prezzo del petrolio, su cui qualcosa deve aver contato la successione di interventi militari degli Stati Uniti negli anni ’90.

Tenendo tutto ciò sullo sfondo, o riducendone il peso, come di fatto fa Nardozzi, ne esce sicuramente un quadro armonicistico e idealizzato dell’esperienza americana, quasi in grado di prodursi al di là del conflitto interno e internazionale, e divenuto una sorta di benevolo `modello partecipativo’. Anche qui però il limite è un limite secondario, perché entro il perimetro che l’autore si è scelto – l’influenza della moneta e della finanza sulla distribuzione del reddito – i nessi di causalità messi in evidenza hanno sicura rilevanza, anzi preminente centralità, come che si vogliano giudicare questi altri aspetti esclusi dall’analisi.

La forza della new economy

Sono, semmai, altre due le considerazioni su cui vale la pena di mettere l’accento in una valutazione critica dell’interpretazione che Nardozzi avanza.

Il primo riguarda la sottostima dell’instabilità del modello della `nuova economia‘, in cui sfocia il modello della cosiddetta globalizzazione neoliberista (che, come si è visto, non è sinora compiutamente globale, e tanto meno autenticamente liberista). Quindi, la sostanziale reticenza sulla sua necessaria (e, si badi, prevedibile, e prevista) implosione. Il secondo riguarda il significato, economico e sociale, del nesso tra nuova `economia della borsa’ e `capitalismo dei fondi pensione’, da un lato, e distribuzione funzionale del reddito e composizione di classe, dall’altro lato.

Nuova economia della borsa

Anche in questo caso, per ragioni di spazio, devo limitarmi a pochi cenni sul primo aspetto, rimandando per il secondo al successivo paragrafo. Sulla prima questione mi aiuta ancora un rimando al mio articolo del marzo 2000 sulla `nuova economia’. Quell’articolo, che per molti aspetti condivide i nessi causali individuati da Nardozzi, si chiudeva però con una previsione di imminente crisi di quel modello.

Su questo punto, si deve dire, il saggio di Nardozzi è abbastanza evasivo. Nonostante, o forse perché, il lavoro è stato scritto, a giudicare dalla Prefazione, prima del febbraio 2002: cioè, nella migliore delle ipotesi, nel mezzo di una prima ondata di recessione dell’economia Usa, che molti ritenevano di breve durata, e alla quale ha fatto seguito, dopo una breve timida ripresa, un secondo tuffo nella crisi.

Ora, quella mia previsione di crisi – singolarmente tempestiva, si deve dire: l’articolo esce nello stesso mese in cui inizia lo sgonfiamento della borsa negli Stati Uniti, e che costituisce la data di inizio della crisi, non certo riconducibile all’11 settembre – è stata ovviamente precisa sulla tempistica solo per caso. È noto che le profezie degli economisti sono particolarmente accurate, quando lo sono, nell’unico mondo che essi prediligono, quello degli eventi passati.

Il merito di quell’articolo sta solo in ciò, nell’appoggiarsi su alcune analisi postkeynesiane (quella di Wynne Godley, in particolare: una impostazione che è stata poi ripresa nel 2001 anche da Sylos Labini su «Repubblica»; e che non è poi molto diversa dalle cose che scrive sulla «Monthly Review» un marxista ortodosso come Fred Moseley), analisi che hanno detto molto di quello che c’era da dire sulla insostenibilità della `nuova economia’, sulla fragilità di quell’indebitamento privato ed esterno crescente, su cui la crescita mirabolante di quegli anni si reggeva.

Se quelle critiche al nuovo modello vengono tenute a mente, e se si tiene conto del fatto che il nuovo modello americano è ciò che per qualche anno ha tenuto in scacco la tendenza deflazionistica mondiale (rimando qui alle cose scritte su questa rivista da Joseph Halevi, ma si potrebbe integrarle anche con i contributi di James Crotty), il discorso di Nardozzi va riconsiderato non poco, e in un punto essenziale.

Se le cose stanno così, se cioè le ragioni dell’instabilità e della crisi erano tutte squadernate a chi avesse voluto vederle nella loro drammaticità, che ne è dei caratteri nuovi della politica monetaria da lui sottolineati?

Qui, a me pare, si devono distinguere due atteggiamenti. Il primo è quello che lo stesso Nardozzi, come molti analisti, ha tenuto per lungo tempo sul Sole 24 Ore: la `nuova’ politica monetaria non soltanto sarebbe stata in grado di contenere le dimensioni e gli effetti delle crisi, ma avrebbe potuto addirittura ridurle a fenomeno tutto sommato congiunturale.

Una tesi che a me sembra ormai spazzata via da tre anni di avvitamento degli Usa e dell’economia mondiale in una `grande’ crisi, riconosciuta come tale persino dall’«Economist» e dal «Financial Times».

Il secondo atteggiamento è più modesto, e si limita ad affermare, come fa Nardozzi nelle pagine di questo libro, che la politica monetaria è ora costretta a regolare i propri comportamenti e i propri interventi sulle aspettative che si formano in borsa.

La politica monetaria al centro di tutto?

Insomma, una riconferma di un carattere endogeno della politica monetaria, che non può non tener conto del nuovo contesto, e del peso del risparmio previdenziale non solo nei mercati finanziari ma nel nuovo modello. Seconda tesi, in questa forma, incontestabile. Ma parziale. Perché questa politica monetaria si è rivelata tutto meno che onnipotente.

Quell’insostenibilità della `nuova economia’ – sia come paradigma tecnologico, sia come nuovo universo sociale, sia come economia della borsa – e la conseguente crisi la Riserva federale non soltanto non ha potuto evitarle, ma non è nemmeno riuscita a governarle da sola.

Vi è stato bisogno di un ritorno attivo della politica fiscale dello Stato (anch’esso prevedibile, e previsto), anche solo per respirare sopra la superficie dell’acqua, come è di questi tempi: nella forma, come è a tutti noto, del keynesismo di guerra. E vi sarà bisogno, presumibilmente, di nuovi cambiamenti istituzionali, nel nuovo contesto dei rapporti sociali che le dinamiche analizzate da Nardozzi aiutano a comprendere.

È su questo punto – e sul suo legame con la modifica della composizione di classe che il nuovo capitalismo di fine secolo ha prodotto, e che costituisce un mutamento irreversibile, che impedisce alla sinistra di cullarsi nel sogno di un puro e semplice ritorno ad un keynesismo `buono’ o di una lotta alla `rendita’, magari finanziaria, per riaprire spazio al conflitto – che voglio chiudere il filo della mia riflessione. Credo però che sia utile prima e a mo’ di premessa dire qualcosa, sia pure sinteticamente, dello sfondo teorico su cui si appoggia Nardozzi.

Tale sfondo rimanda ad alcune suggestioni e suggerimenti tratti dagli scritti, editi ed inediti, di Piero Sraffa, su cui interviene il bel saggio di Fabio Ranchetti.

È noto che il sistema economico di Produzione di merci a mezzo di merci è tale che in esso la distribuzione del sovrappiù non è governata da alcuna regola `meccanica’ (che rimandi le quote distributive alla `produttività marginale’ dei fattori, o alla `sussistenza’), ma è soggetta ad un `grado di libertà’ e a una determinazione `convenzionale’: sicché, una volta definita `dall’esterno’ una delle due variabili distributive (il profitto e il salario), l’altra e i prezzi vengono definiti univocamente e di conseguenza.

Si nega, insomma, l’esistenza di un solo equilibrio distributivo: esistono molte possibili distribuzioni del reddito, cui i prezzi si adegueranno. Il punto è stato al centro di molte discussioni, anche immediatamente politiche, nel nostro paese.

La ricaduta della new economy nel salario

Per richiamarne un paio, negli anni ’70 la tesi di Sraffa è stata riletta suggerendo due possibili `chiusure’ di quel grado di libertà. Una prima via, conflittualistica, sosteneva la possibilità di fissare, con le lotte e dal basso, il salario, che assumeva perciò lo statuto di `variabile indipendente’: il che avrebbe consentito di determinare di seguito e simultaneamente il saggio di profitto e i prezzi relativi.

Una seconda via seguiva invece la strada di stabilire, politicamente e prioritariamente, il saggio di crescita dell’economia, presupponendo una capacità di definirne la composizione materiale sulla base di una politica riformatrice: al che evidentemente seguiva non soltanto una particolare configurazione dei prezzi ma anche la necessità per il sindacato di accettare un particolare salario coerente con quel tasso di accumulazione.

Ranchetti e Nardozzi insistono piuttosto sul suggerimento di Sraffa nel paragrafo 44 del suo libro (5) di fissare dall’esterno il saggio di profitto, non in quanto determinato dal saggio di crescita ma in quanto regolato dal saggio dell’interesse.

Quando il salario è «assunto come dato in termini di una unità più o meno astratta, e non riceva una definizione concreta fino a che i prezzi delle merci non siano determinati» (come in effetti avviene in una economia monetaria), mentre il saggio del profitto, essendo un rapporto, è indipendente dalla conoscenza dei prezzi, e può ben essere dato prima, è quest’ultimo a essere «suscettibile di essere determinato da influenze estranee dal sistema della produzione, e particolarmente dal livello dei tassi dell’interesse monetario».

Come banca e borsa hanno influenzato la vita quotidiana

In una versione precedente, più esplicitamente, Sraffa rinviava al sistema bancario e alla borsa. E in una lettera a Garegnani del 1962, citata da Ranchetti (p. 93), si dichiara convinto «che il mantenimento del saggio d’interesse da parte della banca e della borsa abbia avuto la sua parte nel determinare la distribuzione del reddito fra le classi sociali: perché è un passaggio obbligato per chi dà e per chi prende a prestito».

Commenta Ranchetti (p. 94): «la quota che va ai profitti non è più riferita esclusivamente a ragioni tecniche, cioè alla produttività del fattore `capitale’: non esiste, più a livello teorico, alcuna giustificazione per poter stabilire quale sia il livello `naturale’ del profitto (o interesse che sia); ma di volta in volta, a seconda delle differenti circostanze storiche e sociali, dipenderà dall’interazione tra politiche monetarie e bancarie, da un lato, e le convenzioni prevalenti nei mercati monetari e finanziari (incluso quello azionario), dall’altro lato». Il che, è chiaro, può ben prevedere una influenza dell’andamento dei prezzi e dei salari, e perciò del mercato del lavoro, su tali politiche.

Tutto molto ben detto, e convincente. Non vi è alcuna possibile, presunta, `naturalità’ della distribuzione, e la sua analisi rimanda, per un verso, alle `scelte’ politiche, per esempio nel governo della moneta, e alle `convenzioni’ vigenti, per l’altro verso, alle `circostanze storiche e sociali’, e a `quanto accade sul mercato del lavoro’.

Semplicemente, si tratta di qualcosa che qui si colloca `fuori’ dall’oggetto d’analisi, annegato in un insieme di variabili reali che – come scrive Ranchetti e come riprende Nardozzi – possono essere `differenti e molteplici’.

Si rimanda insomma a un’analisi successiva, e separata. Ripeto, è tutto molto convincente, e oltretutto coerente: per la semplice, buona ragione che Sraffa nel suo libro ha accuratamente e rigorosamente evitato di parlare di accumulazione, e tanto meno ha condotto la sua ricerca in termini esplicitamente monetari.

Si è rigorosamente costretto a determinare un sistema di prezzi di produzione in condizioni in cui la configurazione produttiva sia considerata data. In questo contesto, effettivamente, si può criticare con successo, ricorrendo all’arsenale teorico ricardiano, sia pure riveduto e corretto, il concetto marginalista di capitale. Ma si finisce con l’avere per forza, da un lato, qualcosa di `tecnico’, e dall’altro un insieme mutevole di condizioni `storiche’ e `sociali’ e `politiche’ che occorrerà indagare `altrove’: che si dovrà far valere come influenza esogena, e il cui studio in fondo è estraneo al nucleo fondante della teoria economica.

Si supera, come vuole Nardozzi, la dicotomia tra moneta e economia reale, ma si riproduce forse, in forma nuova, la dicotomia tra tecnico e storico, sociale, politico.

È dubbio che questo rifletta l’autentico pensiero di Sraffa (6). Ora, lasciamo pure perdere il fatto che nella stessa lettera a Garegnani – che Ranchetti cita – Sraffa stesso ha cura di qualificare molto quel suggerimento: «non ho inteso dir niente di molto impegnativo, e in generale ho solo voluto metter fuori qualche segnale per evitare che si creda che il sistema viene presentato come `fondamenta’ per una teoria delle offerte relative di capitale e di lavoro! È la negazione che mi sembra importante».

Cioè l’avversione a qualsiasi teoria della distribuzione che la riconduca a «circostanze naturali, o tecniche, o magari accidentali ma comunque tali da rendere futile qualsiasi azione, da una parte o dall’altra, per modificarla». Va, in ogni caso, tenuto presente l’avvertimento, di grande significato, che Sraffa avanza nei suoi appunti di lezione sull’Industria del 1941-42, gli anni stessi in cui il suo libro viene prendendo forma.

In quelle note, Sraffa segnala il `vizio’, tipico degli `economisti’, esemplificato da Berle e Means quando si domandano: «nell’interesse di chi vengono gestite le grandi imprese industriali?», ovvero «chi riceve i profitti dell’industria?». «Il vizio – scrive Sraffa (la traduzione dall’inglese è mia) – consiste nel pensare che tutto possa essere ridotto alla estrema semplicità della misura monetaria: e anche, che la produzione sia una questione puramente tecnica: e che i problemi economici vengano fuori soltanto nella distribuzione.» Come se «la questione di chi controlla l’industria faccia differenza soltanto quando si è chiusa la produzione annuale», si tirano i conti e ci si chiede come spartirsi i profitti.

Viceversa, sostiene Sraffa, la questione di chi controlla l’industria ha effetti ben più significativi: «sceglie i metodi di produzione, la dimensione dell’unità, la dimensione dei profitti disponibili, la proporzione in cui i profitti vengono trattenuti nell’impresa o distribuiti, tutto prima che possa emergere il quesito di chi riceva qualsiasi cosa venga definito come profitto».

Mi sbaglierò, ma una nota del genere segnala l’acuta sensibilità di Sraffa al fatto che, nel caso di un’analisi in positivo del capitalismo, la distribuzione del reddito va legata in modo forte ad una analisi (di cui quella sulla distribuzione è parte, e parte non separata) di come emergono i profitti lordi da distribuire, in un contesto dove le scelte sulle tecniche e sull’organizzazione hanno un primario contenuto sociale.

Insomma, se Ricardo basta a smontare la teoria neoclassica, analizzare l’accumulazione capitalistica richiede di partire da Marx, un Marx non riducibile a Ricardo.

Nel Capitale, in effetti, la produzione di denaro a mezzo di denaro si svolge all’interno di un contesto dove macchine e estrazione di lavoro dipendono da una capacità effettiva di `comandare’ sul lavoro vivo.

Sta qui il `cuore’ ineludibile del processo capitalistico, e su questo incide il comando del denaro e delle macchine della classe capitalistica, che definisce metodi, struttura, dimensioni della produzione. Un comando che incontra, almeno in potenza, un problema, e cioè che quel lavoro è attività vitale di una classe sociale di lavoratori `eterodiretti’: che dunque possono, in condizioni particolari, resistere, o comunque condizionare, i modi di quell’estrazione da parte della classe dominante. Un problema che talora può diventare fastidioso assai per la classe capitalistica.

L’attenzione di Nardozzi per il mondo del lavoro

Se qualcuno pensasse che tutto ciò non ha nulla a che vedere con la `storia’ di Nardozzi si sbaglia, e alla grande. Lo chiarisce come meglio non si potrebbe la recensione di Gianni Toniolo al libro di Nardozzi, comparsa sul «Sole-24 Ore» di domenica 15 dicembre 2002.

Toniolo involgarisce non poco la tesi di Nardozzi, facendone la marcia progressiva di ogni e qualsiasi lavoratore, ormai divenuto coscientemente e finalmente capitalista: qui «ogni lavoratore possiede azioni, almeno tramite un fondo pensione, si interessa all’andamento dei mercati, al quale per la prima volta vede legata una parte importante della propria capacità di spesa nell’arco della vita …

I lavoratori comprendono, secondo Nardozzi, non solo che il loro benessere è sempre più legato al valore del risparmio accumulato piuttosto che al salario corrente, ma anche che aumenti salariali superiori al tasso di inflazione potrebbero uccidere la gallina dalle uova d’oro.

Si comportano, dunque, con straordinaria moderazione salariale al momento dei rinnovi contrattuali». E in fondo ne stravolge, coscientemente, l’obiettivo. Nardozzi, in effetti, vuole riportare in auge la distribuzione `funzionale’ (cioè tra profitti e salari) del reddito, ma finisce, scrive con una certa perfidia Toniolo, «forse per seppellirla per sempre, quanto meno dal punto di vista storico-empirico. Se la diffusione dei titoli azionari nei portafogli delle famiglie si caratterizza come la grande novità dell’ultimo decennio, essa fa di ciascuno di noi un capitalista.

Il nostro reddito è in parte da capitale e in parte da lavoro: ci importa poco se una componente aumenta e l’altra diminuisce. Interessa semmai la distribuzione del reddito tra individui e famiglie, non quella fra i fattori della produzione».

Questo, che una volta si sarebbe detto un concentrato di `economia volgare’, lascia aperto soltanto un problema. Ed è questo: che il recensore qui paradossalmente rivela – a suo modo, beninteso – la verità non soltanto dell’analisi di Nardozzi, ma anche di un lato della fase attuale, e dei rischi che ci si parano dinnanzi.

La `storia’ di Nardozzi potrebbe essere, se si vuole, condensata così:

al conflitto nella produzione e nella distribuzione del plusvalore degli anni ’60-’70, in parte significativa mossa dal conflitto operaio, rispondono prima, negli anni ’80, la `svolta monetaristica’ che instaura alti tassi d’interesse – che a loro volta trainano uno stabile recupero del profitto e della rendita -, poi, nel corso degli anni ’90, l’inedito legame tra l’economia della borsa e la politica monetaria.

Quest’ultima breve esperienza, se certo termina in una crisi, lascia in prospettiva qualcosa che rischia di dilagare dagli Stati Uniti oltre Atlantico, in Europa e in Italia. Cosa è presto detto. Una colossale destrutturazione del mondo del lavoro, una gigantesca ridefinizione della composizione di classe.

Sicché il lavoro produttivo di valore ovviamente rimane, ma il percepirsi come classe dell’insieme dei lavoratori che ne sono l’appendice vivente altrettanto chiaramente rischia di svanire, in conseguenza di quella che più sopra ho definito come la sussunzione del lavoratore alla rendita `finanziaria’.

Il capitalismo dei fondi pensione

Come nell’articolo del marzo 2000 sulla `nuova economia’ avevo segnalato l’imminenza della crisi, in un articolo su questa rivista dell’ottobre dello stesso anno (7) ho ricordato tutto ciò che milita contro l’instaurarsi di un «capitalismo dei fondi pensione», a partire dalla sua incapacità, nel contesto istituzionale attuale, di superare l’instabilità, con il rischio anzi di accrescerla.

Detto questo, va ricordato però, a questo punto, che crisi `permanenti’ non esistono, e che riforme istituzionali (di segno capitalistico, e per di più di carattere regressivo) si possono dare, eccome. Niente esclude che abbia qualche chance di successo una strada che coniughi una gestione più regolata del nuovo capitalismo e della finanza globali, da un lato, e un rapporto stretto tra la capitalizzazione del risparmio previdenziale e rafforzamento del ruolo dei mercati di borsa europei, dall’altro.

Un capitalismo diverso da quello attuale, e forse meno instabile: grazie proprio a quei cambiamenti che la crisi stessa potrebbe finire con l’imporre, senza che ciò costituisca automaticamente la premessa di alcuna rinnovata `età dell’oro’ o di alcuna miracolosa `nuova economia’. Un mondo però dove davvero la `nuova’ politica monetaria, di cui ci parla Nardozzi, tornerebbe a svolgere in pieno il suo ruolo. Un capitalismo dove, come recita il titolo dell’articolo di Toniolo, «siamo tutti capitalisti», e – per lo meno in una parte del mondo sviluppato, e certo in modo molto diseguale – cointeressati alle nuove forme di estrazione e distribuzione del valore e del plusvalore.

Un capitalismo che sembra sedurre buona parte degli economisti che gravitano attorno alla Fondazione Di Vittorio, che sembrano non vederne il legame intrinseco con quel capitalismo di guerra e autoritario che a Cofferati non sembra piacere. Li seduce, forse, perché non si scandalizzano più della base costituita dallo smantellamento del mondo del lavoro non come fattore della produzione tra gli altri ma come classe. Avranno forse ragione: non sono d’altronde scomparse le classi? Intanto, questa transizione viene gestita dal governo Berlusconi mediante il combinato disposto della delega sulla riforma del mercato del lavoro e della delega sulla riforma delle pensioni.

Un brutto capitalismo, almeno per qualcuno di noi, non sufficientemente aggiornato. E un capitalismo, ahimé, che non si sconfigge impugnando troppo semplicisticamente il vessillo della lotta alla finanza e alla `rendita’.